|

|

|||||||||||||||||||||||||||

le photographe

|

Daguerréotypes de

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

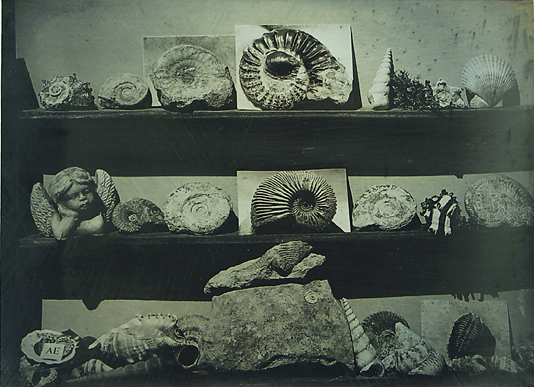

Quels sont les avantages et les inconvénients du daguerréotype au sein de la famille des procédés photographiques ? Le daguerréotype fascine par le support lui-même, l’argent miroitant sur lequel l’image semble flotter provoque une sensation de « relief » - c'est ce que disent les gens qui voient un daguerréotype pour la première fois. Notre vision de cette image qui est à la fois un objet est dupée par un effet de « magie » : notre cerveau nous invite à pressentir que l’image vue dans le miroir se trouve au double de la distance entre nous et le plan du miroir, comme l'est notre reflet. Cet effet est propre au daguerréotype. Autre avantage : le caractère unique du daguerréotype, qui était considéré comme un défaut à son origine, en fait aujourd'hui un critère d’œuvre d’art à par entière, comme une toile peinte, une aquarelle, un pastel… derrière chaque daguerréotype il y a forcément l’inquiétude du daguerréotypiste qui s’est demandé jusqu’aux derniers instants de sa création si l’image produite sera belle ou pas, pourra être acceptée ou devra être détruite. Derrière chaque daguerréotype il y a également une expérience solitaire dans laquelle les échecs sont restés longtemps plus nombreux que les succès. L' inconvénient majeur du daguerréotype pourrait être l’absence de couleur, qui le réduit à un beau dessin au crayon avec les demi teintes d’une palette monochromatique. Pour ce qui concerne les couleurs, quand on y regarde de plus près, elles ne sont pas absentes : la diffraction des rayons solaires dans le prisme des gouttelettes de mercure ou de l’argent réduit engendre parfois des tons bleus dans les ciels ou dans des parties de l’image solarisée. L’avivage de l’image par le chlorure d’or produit des tons bruns avec de riches nuances. Au début, je considérais la solarisation comme un manque de maitrise du procédé, à rapprocher des œuvres des pionniers de l’ère daguerrienne, avant l’apparition du brome. Ainsi j’effaçais systématiquement mes images montrant ne serait-ce qu’une infime partie de solarisation, jusqu’au moment où j’ai compris comment l’éviter. Pensez-vous que certains sujets s’accordent particulièrement avec la pratique du daguerréotype ? Les sujets sont souvent guidés par le parcours de recherche de la perfection ou de la maitrise du procédé. C'est ainsi que Niepce a photographié depuis la fenêtre de sa chambre, ou Daguerre a fixé des fossiles, des coquillages dans une cour ou le cireur de chaussure de la rue du Temple depuis une fenêtre de son appartement à Paris. Après vient le temps de la maturité, avec le choix de compositions plus recherchées d’objets, de vues extérieures académiques ou insolites, avec des portraits, des nus ou de la statuaire, bref tous les sujets qui ont du sens pour l’auteur et qu’il désire partager. Pour ma part, je ne recherche pas l’instantanéité dans le daguerréotype, d’autre procédés l’admettent aisément. J'aime voir même des apparitions fantomatiques sur une plaque daguerrienne, des éléments ou corps qui bougent, qui donnent une mobilité paradoxale dans un décor arrêté lors d’une vue pausée quelques minutes.

Qu’est-ce qu’un bon daguerréotype pour vous ? Un daguerréotype de qualité est d’abord l’alliance profonde entre un sujet qui capte mon attention, m'interroge, et une chimie témoignant de la maitrise d'un procédé singulier. Un bon daguerréotype joue avec mes sens, mes émotions, au point de me donner envie de me mettre à genoux : comment tant de beauté peut se trouver concentrée sur une si petite surface si précieuse ! Il m’arrive d’être victime du syndrome de Stendhal devant un daguerréotype ancien ou contemporain... je sais alors que j’ai devant moi une œuvre majeure pour tout ce qu’elle représente, historiquement, techniquement, émotionnellement. Par expérience, il est difficile d’obtenir les blancs non solarisés, des noirs qui ne soient pas bouchés, et des demi teintes qui offrent le velouté de l’image. Pourtant, toutes ces difficultés peuvent être la signature du procédé daguerrien lui-même, avec des traces de chloruration à l’or, comme certains daguerréotypes de Girault de Prangey, ou encore des micro gouttes d’un mercure trop chaud, des points noirs d’oxyde de fer provenant du polissage, un vignettage du à une sensibilisation inégale, bref autant de petites imperfections qui donnent ou rappellent la dimension artisanale des images daguerrienne. Comment voyez-vous l’avenir du daguerréotype ? L’héritage laissé par Louis Daguerre est à notre libre disposition, à nous d’en faire bon usage, de lui donner une résonnance contemporaine, d’aller explorer des sujets qu’on n'aurait pas oser aborder dans le passé. Avez-vous des conseils à donner aux jeunes photographes qui voudraient faire du daguerréotype ? Les conseils valent peu de chose face à l’expérience personnelle : seule une démarche artistique empreinte de curiosité et de passion pour le daguerréotype peut apporter quelque chose à son auteur. Faire du daguerréotype est une façon personnelle d’appréhender la création du beau et de tenter d’atteindre l’idéal artistique. C'est presque une métaphore alchimique de la vie et du destin de chacun : on matérialise étape par étape une inspiration à partir des quatre éléments, on donne vie et corps à une "œuvre parfaite". Le daguerréotype est le miroir où se reflète l’univers qui nous entoure et où l’on projette toutes nos représentations émotionnelles !

Lire aussi les explications techniques de Marc Kereun sur le daguerréotype

voir également sur la daguerréotypie :

dernière modification de cet article : 2009

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||