Reproduire pour exposer

par Jean-Philippe Boiteux

l'ARCP et ses missions

L’Atelier de Restauration et de

Conservation des Photographies (ARCP) de la Ville de Paris, dirigé par

Anne Cartier-Bresson, compte une quinzaine de personnes qui sont

réparties dans 5 sections : conservation préventive, restauration, régie

des œuvres, documentation et reproduction. Depuis 2006, je suis

responsable de cette dernière section au sein de laquelle je travaille

seul.

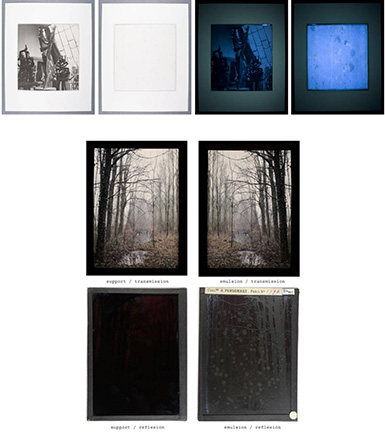

La première mission du pôle reproduction

est le suivi des activités de l’ARCP : constat visuel avant et après

restauration, identification des procédés à l’aide de protocoles

spécifiques comme l’utilisation de lumières ultraviolettes ou encore de

loupe trinoculaire, etc.

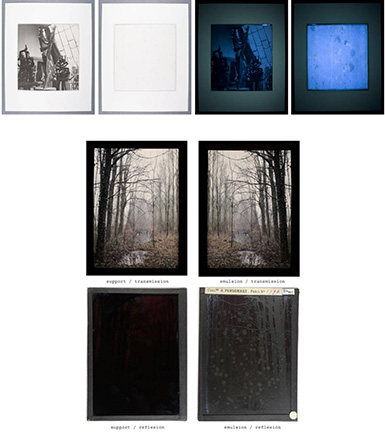

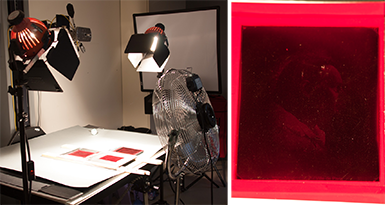

fig.1 Exemples de prises de vue analytiques

Sa seconde mission est la reproduction

patrimoniale : lorsqu’une photographie est trop fragile pour être

présentée correctement au public, ou que les conditions de transport ne

sont pas suffisantes pour la bonne conservation de cette œuvre, nous en

réalisons une copie.

Les techniques de reproduction

Nous distinguons 3 techniques de

reproduction :

- Lorsque le conservateur ne dispose pas

du tirage mais de sa matrice, on procède à un retirage de celle-ci. Il

s’agit alors de restituer l’intégralité des informations qu’elle

contient.

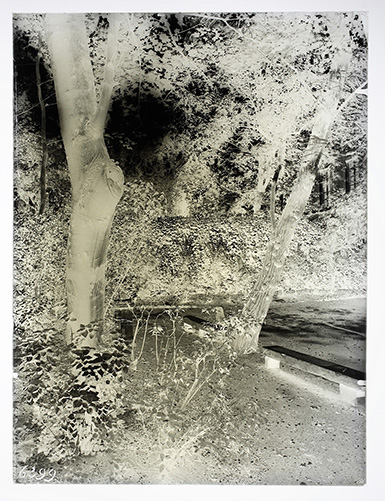

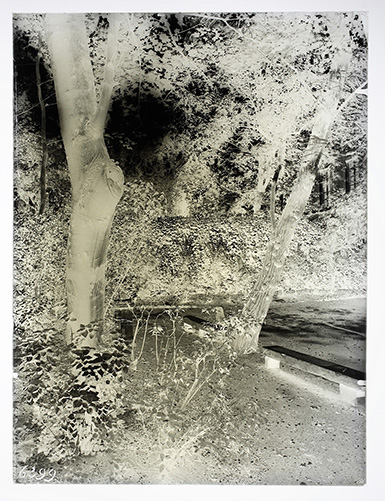

fig.2 Arbres, Eugène Atget,

négatif au gélatino-bromure d’argent

fig.3 retirage sur papier albuminé viré à l’or)

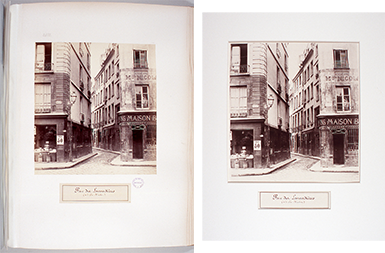

Le contretype et le fac-similé sont tous

deux des reproductions au format de la photographie originale et tentent

de s’approcher le plus possible de ses valeurs au moment de la

reproduction.

- Le contretype est réalisé dans un

procédé contemporain de bonne conservation le plus adapté à une

restitution fidèle.

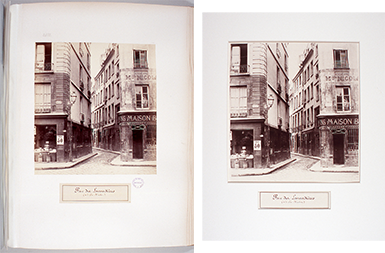

fig.4 Rue des Lavandriers, Charles Marville, tirage sur papier albuminé

/ fig.5 repro : tirage baryté viré au sélénium

- Le fac-similé est réalisé suivant le

procédé original de l’œuvre à reproduire.

fig.6 Portrait de femme,

vers 1860, tirage sur papier salé / fig.7 matrice jet d’encre / fig.8

fac-similé

Pour qui ?

Aujourd’hui, le laboratoire produit 10 000

images documentaires et 500 reproductions pour exposition par an. 80% de

celles-ci sont des impressions jet d’encre, dont les couples

encres-papier sont choisis en fonction de leur qualité de conservation

et de leur aspect de surface. 20% des travaux sont argentiques.

La très grande fidélité de restitution et

la rapidité d’exécution des contretypes numériques engendrent une perte

d’intérêt des conservateurs pour le fac-similé. Aussi, une copie

réalisée dans un autre procédé que l’image originale se distingue

forcément de ce dernier. A contrario, le fac-similé reste la recette

pour créer des faux.

Le fac-similé me semble pourtant

bien plus proche de l’objet original, autant d’un point de vue éthique

qu’esthétique. J’ai cherché des situations pour lesquelles ce type de

reproduction est la seule alternative convenable à l’exposition d’une

œuvre originale. La reproduction de daguerréotype entre dans ces

situations.

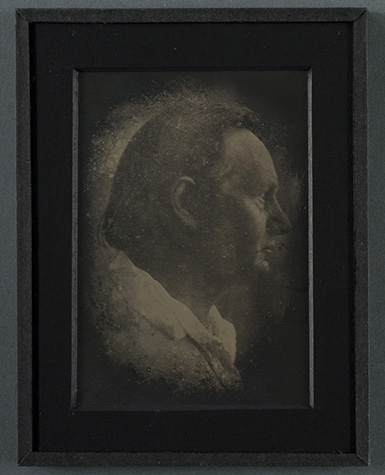

Étude de cas :

la reproduction d’un daguerréotype

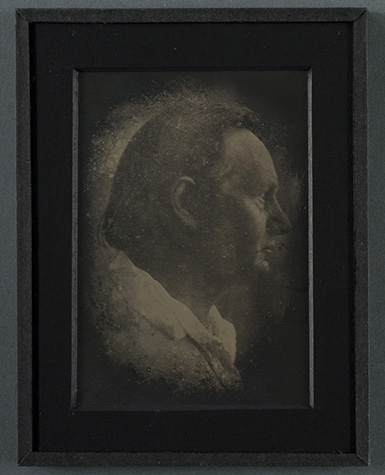

fig.9 Victor Hugo de

profil, avant le 22 avril 1853,

réalisé par un de ses fils ou son gendre

Ce procédé semble complexe à amorcer. En

effet, l’image apparaît sur une plaque métallique sensibilisée puis

développée à l’aide de chimies « toxiques » que l’on utilise rarement

sous ces formes.

Je suis utilisateur de plaques de cuivre

dans mes recherches autour de la gravure de photographie pour les

éditions Malaxe. D’autre part, l’alternative proposée par la méthode

Becquerel pour le développement amoindrit considérablement l’usage de

produits proscrits dans les laboratoires de la Mairie de Paris.

Finalement, il ne me manquait que de l’iode (Disactis

en fournit), un argenteur raisonnable et quelques petits bricolages.

Depuis 2010, j’ai pu consacrer 2 périodes

à ce travail. En juillet 2010 avec Carole Sertillanges, en apprentissage

à l’AFOMAV, nous avons eu le temps de nous familiariser avec le procédé.

Puis en juillet 2013 avec Audrey Laurans, étudiante à l’ENS Louis

Lumière, nous avons obtenu des résultats suffisants pour les présenter

aux collections.

Voici le protocole employé ainsi que les

difficultés rencontrées :

Polissage du plaqué argenté et

sensibilisation aux vapeurs d’iode

Polissage au touret « à l’américaine » et

finition au velours, nous permettant d'obtenir une plaque propre et sans

rayure. Puis sous lumière atténuée, exposition aux vapeurs d’iode ; la

plaque prend différentes couleurs suivant des cycles connus. Coming Into Focus (John Barnier ISBN : 978-0811818940) ainsi que de nombreuses

discussions sur les forums spécialisés s'accordent sur l'utilisation de

la plaque dès l'obtention d'une couleur jaune homogène (pic de

sensibilité) au troisième cycle (plus longue dynamique d'exposition).

Exposition

La plaque sensible est directement en contact avec le

modulateur dans un châssis-presse placé sur un pupitre type art

graphique. Il s’agit d’une lampe ultraviolette ponctuelle destinée au

photopolymère, utilisée généralement pour l’imprimerie.

La couleur du

modulateur (positif sur transparent jet d’encre) est déterminée suivant

l’évolution des valeurs par composante colorée obtenue sur le

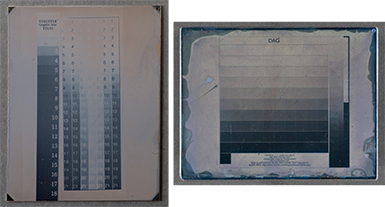

daguerréotype. Pour simplifier la lecture des résultats plus ou moins

aléatoires, la calibration est effectuée avec le script Chartthrob sous

Photoshop puis modifiée à l’œil au pied et épaule de courbe.

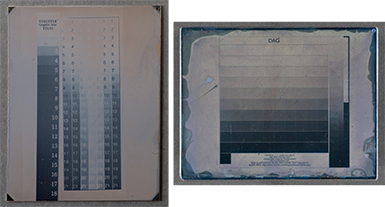

fig.10 et 11 Détermination

de la couleur du modulateur et de sa courbe de tirage

Développement par la méthode Becquerel

Becquerel a proposé dès 1840 une méthode alternative au développement

par les vapeurs de mercure, il s'agit d'un développement physique plutôt

que chimique. Le signal est amplifié en exposant la plaque à une lumière

complètement différente de l'exposition aux UV.

Nous avons commencé par

des expositions sous filtre inactinique en plein soleil, puis évolué

vers un système qui n’est pas tributaire des conditions météorologiques.

La température atteint les 70°C, d’où le recours au ventilateur.

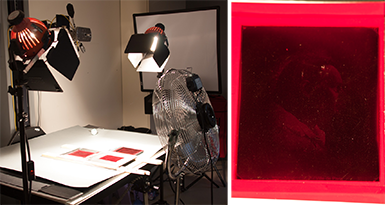

fig.12 et 13 dispositif

mis en place

pour le développement Becquerel

Fixage puis virage

La plaque est fixée

et lavée. Le virage va contraster l'image, la réchauffer et en limiter

sa fragilité. Il fait aussi apparaître l'ensemble des défauts survenus

au cours du traitement.

fig.14 reproduction fixée

fig.15

reproduction virée

fig.16 originale

Je n’ai pas encore eu le temps de voir

Alexandrine Achille, Conservatrice des photographies de la Maison Victor Hugo.

Ces expérimentations ne sont qu’une ébauche. Afin d’obtenir

rapidement des résultats, nous avons choisi de bloquer de nombreux

paramètres. Comme tous les procédés, le daguerréotype nécessite plus de

deux mois pour que l’on puisse jouir pleinement de ses possibilités.

Concernant l'utilisation de ce procédé pour la reproduction, il engendre

des rendus de détails tellement fins que le positif sur transparent jet

d'encre en devient grossier. Je travaille en ce moment sur un protocole

de prise de vue d’une reproduction agrandie sur papier éclairée par un

banc de lumières type fluo-compacte pour effacer le rendu des buses.

dernière modification de cet article :

2013

|