|

|

|||||||||||||||||||||||||||

l'auteur

|

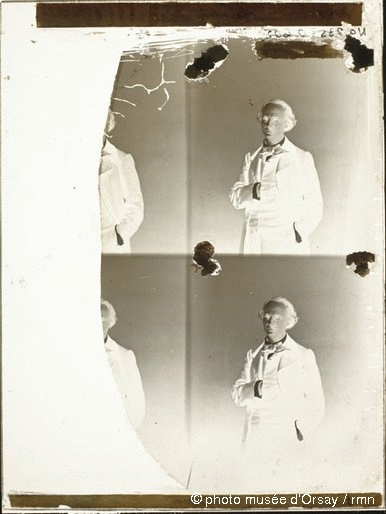

Le Collodion Humidepar Edouard Franqueville

PréambuleAvant toute chose, je voulais rappeler le caractère artisanal et parfois aléatoire d'un procédé comme celui que je vais vous décrire. Il ne peux en aucun cas être totalement maîtrisé, tout au mieux arrivera-t-on à conserver une bonne, voir très bonne qualité d'image en apprenant à connaître ses solutions, les réactions et les caprices des produits employés, les conditions d'humidité et de températures ambiantes etc. mais il reste des facteurs qui ne peuvent être que difficilement prévisibles, et ce encore aujourd'hui malgré la palette d'outils mis à notre disposition. Cette particularité est propre à de nombreux procédés anciens, et c'est probablement pour ces raisons d'inconstances et de « savoir-faire » que ces méthodes font l'objet d'un engouement croissant. Aussi je ne peux que mettre en garde les adeptes de courbes et de diagrammes : ici on mesure en couleur, en odeur, en fluidité et en regardant avant tout. Il est également important de souligner que la manipulation de certains produits doit être faite avec de grandes précautions. Liste de certains produits employés: Inflammables : Éther, Alcool Un peu d'histoire ...Ce procédé photographique se situe dans la continuité des recherches de Niepce de Saint Victor, qui avait développé un procédé de prise de vue dont le substrat était l'albumine. Le procédé peu sensible et difficile à mettre en œuvre laisse place au Collodion dans les années 1850, La découverte de la Nitrocellulose en 1846 par Schönbein ouvre de nouvelles portes dans les domaines de la médecine et de la photographie. La nitrocellulose (matière cotonneuse), une fois dissoute dans des proportions de 2 a 10% dans un mélange d'éther et d'alcool, forme un mucilage qui a la propriété de se solidifier à l'air libre en formant un film sous l'action de l'évaporation des solvants. La paternité du procédé est difficile à attribuer, comme souvent à cette époque. Frank Scott Archer édite un texte au sujet du collodion en 1851, alors que Le Gray dit l'avoir mis au point dès 1850. Ce fait est souvent éludé par les sites anglo-saxons, et je me permets ici de rappeler l'importance de Gustave Le Gray dans le développement technique de la photographie. Quoiqu'il en soit le collodion a été majoritairement utilisé aux États-Unis, et ce jusque l'entre deux guerre, le «Tintype» était un moyen rapide et peu coûteux d'avoir sa photo. Ce facteur historique fait qu'à ce jour le collodion est une discipline beaucoup plus développée outre-atlantique entre autre lors des événement de reconstitutions des batailles de la guerre de sécession. En Europe la photographie cherchant plutôt à se faire accepter comme un «Art» a joué sur les qualités de chacun des procédés à sa disposition ; ainsi le papier salé et le collodion étaient tout deux également pratiqués par des artistes comme Le Gray, Baldus, Nègres, Marville, Atget,Humbert de Mollard etc. chacun ayant ses raisons pour attribuer à chaque méthode des avantages dûs à leur caractéristique graphiques en relation avec tel ou tel sujet (voir la monographie de G. Le Gray aux Editions Gallimard). Félix Tournachon (Nadar) a réalisé la quasi totalité de ses portrait en utilisant la technique du collodion humide ; ces plaques sont consultables sur le fond numérisé du musée d'Orsay. Il est notable de voir que sur une plaque de quatre photos, certaines sont inutilisables du fait d'une mauvaise manipulation (coulage défaillant) ; lors de la préparation de la plaque, on se prend a rêver devant un « photomaton » de C. Baudelaire dont seul une photo de la plaque a pu être exploités.

Le fond de la BNF est également une source d'information considérable concernant la photographie de cette époque, je conseille particulièrement la lecture de la revue « La Lumière » qui est en téléchargement libre sur Gallica 2. Principe de FonctionnementLa constitution du substrat sensible est une chose qui n'a que peu évolué depuis les plaques à l'albumine: Des sels (Iodure et Bromure

principalement) sont dissous dans un colloïde, ce dernier agit comme

séparateur et maintient les ions iodure et bromure de façons

uniforme dans la solution. La création d'émulsion moderne est basé sur le même principe d'association, seul le substrat (gélatine) et la méthode de sensibilisation diffèrent, pour le reste tout est demeuré identique. Préparation d'un Collodion saléIl existe de nombreuses formules de collodions, tout comme il existe de nombreux sels utilisables et donc une quasi infinité de dosages et d'association. Les formules pourraient à elle seules aisément remplir une encyclopédie de la photographie, aussi il est difficile de dire quelle est la «meilleure». En ce qui nous concerne je donne ici une formule simple à appliquer, et qui donne des résultats satisfaisant : Partie A Partie B Au sortir de la préparation, la solution est jaunâtre, et très trouble. Il serait possible de l'utiliser tel quelle, mais les résultats seraient médiocres et inconstants. La solution doit d'abord passer par une clarification (décantation), d'une durée qui varie de 12 à 48 heures ; le collodion est translucide avec une légère teinte paille, et un dépôt blanc s'est formé au bas de la bouteille ; il faudra faire attention de ne pas trop agiter la bouteille afin de ne pas remettre les sels non dissous en suspension. Ce collodion une fois clarifié est coulé sur une plaque de verre de 2mm parfaitement nettoyée, dégraissée et dont les arrêtes auront été cassées. L'étendage est une phase critique qui demande un peu d'entraînement pour être uniforme et même avec l'habitude on ne manque pas de mettre un peu de solution à coté. Sous éclairage de sécurité, une bougie est une solution (mais compte tenu du risque d'explosion je vous la déconseille) la plaque est ensuite plongée pendant 3 minutes dans une solution acide (pH 3 à 5) de nitrate d'argent à 8% . La plaque est ensuite essuyée puis placée dans le châssis et prête à être insolé. Exposition de la plaqueCette opération est semblable à l'exposition de tout support photosensible, à ceci près qu'elle va me permettre de vous parler de la sensibilité des plaques ainsi préparées. En utilisant la formule donnée ci-dessus, dans un bain de nitrate d'argent correctement préparé et entretenu, on obtient une sensibilité... variable de ¼ à 1 ou 2 iso (ou équivalent en lumière du soleil, ou flash) suivant l'âge du collodion : la solution salée va passer par de nombreuse couleurs au fur et à mesure de la décomposition des Iodures qui vont former de l'iode (I²). L'iode vas petit à petit teinter la solution du jaune, à l'orange, puis au rouge.

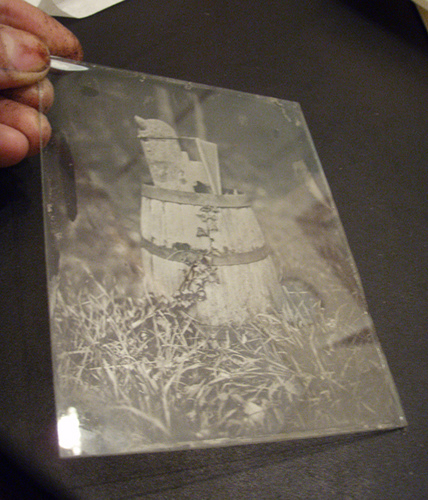

Au long de cette évolution, le collodion aura des propriétés différentes en terme de contraste et de sensibilité. Je laisse à chacun l'appréciation de ces modifications, mais j'ai une préférence pour les collodions jeunes en matière d'ambrotype, et les collodions un peu rougis pour les négatifs : ils offrent bien souvent des contrastes plus doux et une meilleure répartition des nuances malgré une grande perte de sensibilité. Pour comparaison, un collodion d'une semaine, considéré comme au maximum de la sensibilité, posera 3sec contre 20 à 30 secondes pour celui qui aura plus de deux mois. L'exposition ne sera également pas la même suivant qu'on désire un positif ou un négatif (plus longue en ce cas) Développement au Sulfate de FerParticularité du procédé, l'image formée en négatif est argentée et non noire. Cette caractéristique donne la possibilité d'utiliser les plaques soit comme négatif (en lumière incidente) ou comme positif (en lumière réfléchie) sur fond noir. Le révélateur est lui aussi un acteur important du caractère final de l'image : en modifiant sa teneur en Sulfate de Fer, ou en acide, on peut accélérer ou ralentir son action, privilégiant ainsi soit l'étendu des gris, au risque d'un voile, soit le contraste. Formule « Standard » L'image ainsi développée est lavée a l'eau et fixée avec un fixateur très concentré (e 1+2) et si possible à base de thiosulfate d'ammonium. Ensuite l'image est rincée dans un courant d'eau et mise a sécher ou, de préférence, séchée précautionneusement a la chaleur d'une lampe à l'alcool. On obtient alors ceci :

Comme vous pouvez le voir, l'image placée devant un fond noir donne un positif : l'argent qui constitue la zone insolé de l'image (les valeurs claires) renvoie la lumière, quand le noir du plan de travail l'absorbe. Cependant en scannant cette image comme un négatif voilà ce qu'on obtient :

Le négatif produit est tout à fait exploitable sur un papier moderne, en revanche, en vue d'un tirage sur papier Albuminé il faudra l'intensifier de façon irrémédiable. Ambrotype ou Négatif ?Ce choix est a faire au plus tôt car il conditionne à peu près toutes les étapes du processus. Un ambrotype est un objet unique, alors que le négatif permettra de faire des tirages (contact ou agrandissement) multiples. Un bon ambrotype aura une image plus légère sur le verre, mais elle manquera complètement de détails dans les ombres si vous l'utilisez comme négatif ; inversement, un négatif sera trop intense et ne rendra pas les finesses de nuances par réflexion, alors qu'elle seront parfaites en transparence. Le collodion employé, le temps de pose, la concentration de certains composants du révélateur, tout est à définir avant ! L'art et la manièreEn premier lieu, j'aimerais attirer l'attention sur un aspect plus global concernant la photographie du XIXe me siècle. Jusqu'à il y a encore quelques années,

j'étais totalement ignorant de la richesse de cette première ère de

la photographie, et je souhaite donc partager avec vous quelques

noms qui ont participé à cet émerveillement. Certains d'entre eux

vous seront familier, d'autres moins : Comme je ne suis pas non plus un

rétrograde, je souhaite aussi attirer l'attention sur les personnes

qui conservent et communiquent ces savoir-faire, parmi lesquels :

Autres techniques alternatives : dernière modification de cet article : 2009

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||