|

|

|||||||||||||||||||||||||||

l'auteur

|

L’oléotypiepar Jean-Claude Pronier

GénéralitésDéfinitionCette présentation de la technique aux encres grasses est volontairement limitée à l’oléotypie, le plus simple des procédés aux encres grasses. L’oléotypie consiste à faire apparaître une image d’encre sur un simple papier gélatiné à la différence de l’oléobromie, souvent appelé bromoil où l’encrage est appliqué sur un tirage baryté préalablement blanchi et tanné chimiquement. Notons que l’encrage, la partie la plus importante, est le même pour le procédé bromoil que pour l’oléotypie. Par encres grasses on entend les différentes encres utilisées pour l’impression typographique, la lithographique ou l’impression des gravures en taille-douce. PrincipeLa lumière exerce sur la gélatine bichromatée une action de tannage approximativement proportionnelle à l’intensité de l’éclairement ; ce tannage modifie localement l’absorption d’eau par la gélatine. L’encre grasse est acceptée par les parties les moins humides et repoussée par les zones gorgées d’eau. Bref historique du procédé- Alphonse Poitevin étudie en 1854

l’action du bichromate sur la gélatine et les réactions qui

résultent de l’insolation, en particulier les capacités de

gonflement de la gélatine par absorption d’eau. De 1910 à 1920 l'oléobromie appelée aussi bromoil remplace progressivement l’oléotypie, la raison principale est la réduction du format des négatifs et l’utilisation de plus en plus répandue du film, remplaçant les plaques de verre au gélatino-bromure. Cette réduction du format conduit à faire des agrandissements plutôt que des tirages par contact. Par ailleurs l’oléotypie nécessite une insolation aux rayons ultra violets dont la pratique était forcément limitée aux temps clairs ou ensoleillés, les sources U.V. n’étaient pas disponibles à l’époque. De nos jours la pratique du grand format par les amateurs et l’abondance des sources U.V. bon marché favorisent le procédé au papier gélatiné, simple et économique. On peut aussi pour les images numérisées imprimer des négatifs jet d’encre sur transparent.

PréparationLa gélatine

La gélatine est extraite de la peau ou des os des animaux,

des bovins pour la gélatine photographique. Les caractéristiques

mécaniques de dureté sont mesurées par l’index bloom. Cet index va

de 50 à 300. Le Glafkides qui consacre 80 pages à la gélatine donne

cette définition que je ne résiste pas à citer : Pour préparer la solution de gélatine il faut d’abord la faire gonfler 20 minutes à froid dans l’eau et ensuite élever progressivement la température dans un bain-marie. Ce sont les molécules d’eau absorbées par la gélatine qui permettent sa fusion. Ne pas tuer la gélatine en chauffant au delà de 50°C Le papier gélatinéAutrefois on utilisait le papier gélatiné non tanné prévu pour le double transfert dans la technique au charbon. Ce papier n’est plus commercialisé. Il y a une trentaine d’années on pouvait acheter du papier gélatiné fabriqué sous le nom d’Hanfstaengl, le 75A et le 85A. La commercialisation de ce type de papier a aujourd’hui cessé. Préparer soi même son papier est une opération relativement simple. Les méthodes sont nombreuses, en voici quelques exemples : - 1 la plus simple : fixer un papier chlorobromure non exposé 5 minutes dans une solution d’hyposulfite à 20% ; les sels d’argent sont éliminés, on obtient après lavage un papier baryté gélatiné. Il est préférable de choisir d’anciens papiers qui sont généralement moins tannés que les papiers plus récents. Ne jetez plus vos vieilles boites périmées - 2 Celle qui marche à tous les coups : Préparer une solution de gélatine à 6% à la température de 45°C. Choisir un papier pour aquarelle et au grain assez fin, le tremper dans la solution quelques minutes, éviter les bulles d’air, puis suspendre à sécher. Quand le papier est sec, recommencer l’opération et suspendre pour le séchage par le coin opposé. - 3 Le bromoïliste américain David Lewis conseille de préparer une solution de gélatine à 6% portée à 38°C et d’enduire la feuille avec un pinceau mousse préalablement trempé dans l’eau et essoré. Après séchage renouveler l’opération deux fois. - 4 pour obtenir une couche plus épaisse faire une cuvette très plate de la façon suivante : sur une plaque de Plexiglas ou de polycarbonate faire un cadre avec des bandes du même matériau collées sur la plaque. Mettre soigneusement cette cuvette de niveau. La feuille de papier préalablement trempée dans l’eau chaude puis essorée est disposée au fond de la cuvette et appliquée soigneusement à la raclette en caoutchouc. Sans attendre on verse, doucement pour ne pas créer de bulle, une solution chaude de gélatine à 10%. On égalise rapidement toute la surface avec un peigne et on laisse refroidir. Quand la gélatine a fait prise on la détache du pourtour du cadre avec la lame d’un couteau, on soulève la feuille qui est mise à sécher. Non sensibilisé le papier se conserve très longtemps dans une atmosphère plutôt fraîche et sèche. SensibilisationLa sensibilisation doit se faire en lumière atténuée - par exemple une lampe à incandescence de 25 watts à la distance minimum de deux mètres. La feuille sèche est très sensible à la lumière, la sécher dans l’obscurité à une température inférieure à 22°C.

- 1 Sensibilisation au potassium dichromate - 2 Sensibilisation au bichromate

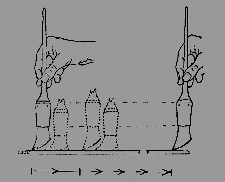

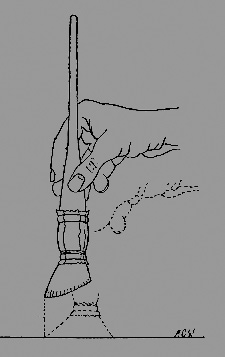

d’ammonium en solution dans l’alcool : Action sur le contraste : la plus ou moins grande concentration de la solution agit sur le contraste: avec 2 % le papier est moins sensible donc plus lent mais l’image sera plus contrastée, une solution à 5% rend le papier plus sensible mais le contraste est plus faible à l’encrage. Le papier sensibilisé se conserve mal, pas plus d’un jour ou deux, il se voile ensuite même sans exposition, en anglais le “dark effect”. Les résultats sont meilleurs en sensibilisant le papier juste avant l’emploi. Insolation du papier sensibiliséLe papier est exposé aux rayons U.V. sous un négatif. Le contraste du négatif pour l'oléotypie doit être assez élevé : de 1,2 à 1,4 quoi qu’on puisse jouer sur la concentration du bichromate. Placer la feuille sensibilisée dans un châssis presse à volets. L’opération doit se faire en lumière faible. Dans le châssis presse on disposera contre la vitre un cache en papier noir mince destiné à protéger les marges de l’insolation, le négatif sera appliqué face brillante contre la vitre, contre la face émulsion on placera le papier gélatiné. Toute source U.V. pour les procédés alternatifs convient, système à lampe ponctuelle ou banc de tubes. Au cours de l’insolation l’image apparaît faiblement en brun clair sur le jaune du bichromate, on l’examine en soulevant le volet en lumière atténuée. Dés que l’image est détaillée on arrête l’exposition avant qu’elle ne deviennent trop foncée, question d’habitude. Un temps courant d’exposition est d’environ 2 minutes et demie pour un négatif argentique sous un banc de tubes UV.. On sort le papier insolé du châssis et on le trempe dans une cuvette pleine d’eau, le bichromate teinte l’eau rapidement et on la renouvelle jusqu’à ce que la teinte jaune ait disparu à la surface et au dos du papier. Le papier sensibilisé à l’alcool se lave beaucoup plus rapidement, le dos n’ayant pas été en contact avec le bichromate. On maintient le papier dans une eau de lavage renouvelé pendant environ 30 minutes, et on termine par un bain d’eau déminéralisée avant de l’essorer et la suspendre pour le séchage. Le séchage complet est recommandé avant les opérations d’encrage. Remarque. L’exposition avec un papier incomplètement sec peut détériorer le négatif, veiller à mettre dans le châssis un papier sensibilité bien sec. Par prudence on peut interposer un mylar mince transparent entre le papier et le négatif Préparation de la matrice avant l’encrageIl s’agit de faire absorber de l’eau par la gélatine plus ou moins tannée. La feuille est mise à tremper gélatine complètement immergée, maintenue avec une peau de chamois qu’on utilisera ensuite pour l’essuyage. Plus la température de l’eau est élevée plus le gonflement de la gélatine est important mais plus elle sera fragile à l’encrage. On peut conseiller 30 minutes à 22°C. La feuille est retirée de l’eau, rapidement essorée au dos avec une raclette caoutchouc puis posée gélatine au dessus sur une plaque de verre ou de Plexiglas. On l’essuie alors avec la peau de chamois préalablement fortement essorée et disposée en un paquet à fond plat. On frotte doucement ou on tamponne la gélatine jusqu’à ce qu’il n’y ait plus aucune goutte d’eau en surface. En lumière rasante on voit alors distinctement l’image en relief formée par la gélatine gonflée d’eau : c’est la matrice, prête pour l’encrage. EncrageIl y a deux manières d’opérer : - Au pinceau : Pas évidente au début, c’est la méthode favorite pour l’interprétation de l’image. Avec le pinceau on va poser les accents, moduler le contraste local, rendre la granulation plus ou moins apparente. L’encrage au pinceau permet de mettre en relief le ou les centres d’ intérêt de l’image, d’atténuer des zones, de simplifier l’image là où les détails sont inutiles L’encrage n’a pas pour but d’obtenir un tirage complet et impartial de l’image comme on peut le faire avec un bromure. On peut pour gagner du temps, encrer au rouleau et ensuite travailler l’image au pinceau, mais il faut dans ce cas harmoniser l’image car les rendus sont un peu différents. - Au pinceau et au rouleau. C’est la méthode la plus efficace, après l’encrage au pinceau le passage d’un rouleau propre en mousse permet d’élever le contraste, de nettoyer les lumières, on peut reprendre le pinceau et ainsi de suite, jusqu’à obtenir une image satisfaisante - Au rouleau : c’est la plus facile et la plus rapide mais elle ne permet pas d’action locale, la liberté d’interprétation s’en trouve réduite ; avec le rouleau on obtient une image assez voisine d’un tirage sur papier argentique Encrage au pinceau :On utilise des pinceaux taillés en pieds de biche, il en faut un assortiment depuis de très petits diamètres de 3 ou 4 mm pour les accents, jusqu’aux plus gros de 2 à 3cm. On trouve des pinceaux putois pieds de biche chez Sennelier, les gros sont très chers mais on peut en faire soi même ne taillant en biseau à 45° un bon blaireau à raser en vraies soies (pas de nylon). Quelques pinceaux en pied de biche :

|

||||||||||||||||||||||||||

|

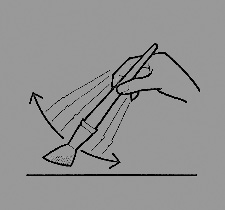

Disposer sur la table à coté de la planche à encrer trois carreaux de faïence blancs à surface lisse. - le premier carreau sert de réserve : on y pose deux petits tas (grosseur d’un pois) de l’encre typographique (Charbonnel par exemple) qui est dure et de l’encre taille douce (noir 81 Charbonnel) plus souple - le deuxième carreau est la palette ; on y prépare avec un couteau de peintre un mélange à la bonne consistance. - sur le troisième on pose une couche d’encre très mince sur laquelle on viendra charger (très peu) le pinceau. Pour l’encrage il faut Il faut aller dans le sens encre plus souple sur encre plus dure, l’inverse ne marche pas, l’encre dure ne se déposant pas sur une encre plus fluide. Sans se presser il faut cependant ne pas attendre que la planche gélatinée se dessèche car le gonflement de la gélatine diminue et l’encrage donne une image grise sans contraste. Il est toujours possible et de regonfler la planche si elle devient trop sèche. On retrempe la planche dans l’eau pour renforcer le gonflement de la gélatine et avant de poursuivre l’encrage on l’essore avec la peau de chamois mouillée et bien pressée, on en fait un tampon plat et on tapote la planche comme au début, l’eau en surface est absorbée sans perturbation de l’encre déjà en place. Les mouvements de l’encrage sont particuliers, rien à voir avec la manière dont on passe un pinceau sur une surface à peindre, il s’agit ici de mouvements verticaux de pose, d’enlèvement ou de répartition de l’encre sur la planche. Il y a trois sortes de mouvements, les figures ci dessous empruntées à la littérature sur le sujet seront plus parlantes qu’un long discours :

Remarque sur l’encrage et les trois mouvements de base :Bien évidemment, cette description séquentielle des mouvements de l’encrage est un peu schématique, dans la pratique et avec l’entraînement, les frontières se font plus floues et chacun adapte ces mouvements à sa manière. Certains recommandent une légère rotation du pinceau dans la phase initiale. L’essentiel est de ne pas se presser de voir l’image apparaître et de ne pas amollir trop vite l’encre sous peine de salir irrémédiablement les lumières de l’image. Encrage au rouleauLes rouleaux en mousse vendus en fournitures d’art conviennent bien. Il faut en acheter plusieurs car au début on a vite fait de les engluer et le nettoyage revient plus cher en essence ou autre solvant. Le principe des 3 carreaux-palettes et du mélange des encres est exactement le même au rouleau, encre dure au début et si nécessaire préparation d’une encre plus souple. Comme au pinceau il faut très peu charger le rouleau. Plus le rouleau passe lentement plus il dépose d’encre. Plus le rouleau passe rapidement plus il enlève l’encre.

En cas de mauvais encrage, si le résultat est vraiment mauvais ne pas jeter la planche, on peut la nettoyer avec un chiffon mouillé d'eau additionnée de quelques gouttes d'essence F. On laisse sécher et on reprend ensuite tout l’ensemble des opérations. Aspect final de l’image et correctionsSelon le gonflement de la gélatine on sera amené à utiliser une encre plus ou moins dure. Avec une encre dure on obtiendra une image plus granuleuse, ayant l'aspect d’une gravure, un rendu très prisé par certains praticiens du procédé : voir les images de David Lewis sur son site. Avec une encre plus douce l'image sera plus fine et le rendu se rapprochera des tirages bromures. Le gonflement de la gélatine dépend surtout de l’exposition de la planche sensibilisée aux rayons U.V.���La temp���������������rature et la durée du trempage ont aussi une action mais il faut éviter les températures trop élevées qui fragilisent la gélatine, facilement blessée par les tapotements du pinceau. On peut ajouter quelques centilitres d’ammoniaque à l’eau de trempage pour augmenter le gonflement. D’une manière générale mieux vaut une planche un peu sous exposée que surexposée, on compensera le fort gonflement de la gélatine par une encre plus souple, l’encrage sera plus facile et les blancs resteront purs Pour enlever les poils de pinceau qui cassent et restent collés sur l’image. On emploie de la gomme dite «mie de pain» (fournitures pour artistes). On arrache une petite portion de cette gomme et on la roule entre les doigts pour en faire une fine pointe qui, posée sur le poil, l’entraîne au soulèvement. Enfin certains pratiquants particulièrement adroits interviennent sur l’image de façon intense au point d’en modifier profondément le caractère, le travail d’encrage de Gryspeerdt est époustouflant. Il malaxe littéralement son image, gomme des zones entières, charge les ombres, modifie les éclairages, à voir! JC Pronier Bibliographie

- Les

procédés d’art en photographie par Constant Puyo

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

Voir aussi :

dernière modification de cet article : 2012

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||