|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

l'auteur

Plan de l'article

Historique du procédé |

Le procédé au charbonpar Jean-Yvon Guilloux Historique du procédé au charbonL'affaiblissement et le jaunissement des images rencontrés dans les premiers procédés argentiques1 ont conduit les photographes à rechercher des procédés d'enregistrement d'images plus résistants à l'épreuve du temps. La sensibilité à la lumière des chromates avait été observée par Gustav Suckow dès 1832. En 1839, un chimiste écossais, Mongo Ponton, constata qu'un papier recouvert d'une solution de bichromate de potassium était sensible à la lumière. Un an plus tard, Edmond Becquerel, un physicien français, découvrit que la sensibilité du bichromate à la lumière était augmentée si le papier était d'abord enduit d'amidon ou de gélatine. En 1852, William Henry Fox Talbot remarqua que les colloïdes normalement solubles comme la gomme arabique ou la gélatine, devenaient insolubles quand ils étaient mélangés avec une solution de bichromate de potassium et exposés à la lumière. Ce fut en 1855 que Alphonse Louis Poitevin breveta le premier procédé au charbon; il avait ajouté un pigment (charbon) à un mélange de bichromate de potassium et de gélatine, d'où le nom de cette technique. Poitevin couchait sur une feuille de papier un mélange de gélatine, de pigment et de bichromate. Après séchage, il exposait à la lumière solaire cette feuille en contact avec un négatif, puis il révélait l'image par trempage dans de l'eau chaude. La gélatine était devenue insoluble dans les parties transparentes du négatif par l'action de la lumière sur le bichromate, et donc elle retenait le noir de carbone, alors que sous les zones denses du négatif, la gélatine était toujours soluble et entraînait avec elle le pigment dans l'eau de dépouillement. Le système fonctionnait bien pour des "images au trait" mais avait peu d'aptitude à produire des tons continus. Le premier à proposer une explication fut l'abbé Laborde en 1858. Il avait noté que la couche de gélatine pigmentée avait une épaisseur non négligeable et donc deux surfaces distinctes, une extérieure en contact avec le négatif et une intérieure liée au support papier. L'insolubilisation de la couche commençait de l'extérieur vers le papier. Pour les ombres (parties transparentes du négatif) cette insolubilisation se faisait dans toute l'épaisseur de la couche, jusqu'au papier. Pour les lumières (zones denses du négatif) la couche restait soluble et pour les tonalités intermédiaires, il subsistait de la gélatine soluble entre la surface en partie durcie et le papier support. C'est pour cette raison que les tons intermédiaires disparaissaient pendant le dépouillement. Un moyen de contourner ce problème est de faire des couches très minces et de donner à l'image une richesse tonale par couches successives, comme on le fait dans le procédé à la gomme bichromatée (John Pouncy) . Un autre est d'impressionner la couche à travers un support en verre transparent et de la reporter ensuite sur un papier (Alphonse Fargier). L’époque a révélé un grand nombre de solutions et d’inventeurs… Mais la solution complète fut apportée en 1864 par Joseph Wilson Swan. Un papier enduit sur une face d'un mélange de gélatine et de pigments est sensibilisé dans une solution de bichromate juste avant utilisation. Une fois sec, on l'expose côté gélatiné sous un négatif. Ce papier pigmenté est ensuite transféré sur une seconde feuille de papier lui aussi gélatiné, mais sans pigments. Le papier pigmenté original est ensuite séparé de l'ensemble. Le dépouillement intervient alors, toujours à l'eau tiède, mais cette fois ci la gélatine soluble se trouve à l'extérieur, et toute la gélatine insolubilisée adhère au papier transfert. Une fois développée, l’image présente des demi-teintes. Si ce papier transfert constitue le support définitif de l’image, le procédé est appelé charbon simple transfert. L'image est inversée, sauf si l'exposition a eu lieu avec un négatif mis en contact sur son coté support avec le papier gélatiné. A l'époque, les photographes utilisent d’épaisses plaques de verre comme support pour leurs négatifs au collodion, c'est pourquoi ils procèdent à un deuxième transfert de l'image après développement pour rétablir le sens original de leur cliché. C’est le procédé double transfert. Avec la fabrication d’émulsions coulées sur support pelliculaire en nitrate de cellulose vers 1890, ce double transfert devint inutile puisqu’il était possible d’effectuer l’exposition en retournant le négatif. Plus tard, à la fin du XIXème siècle sont apparus des procédés charbon sans transfert, connus sous les noms de charbon-satin (Fresson) et de charbon-velours (Artigue). L’ozobromie ou procédé carbro est une variante du procédé au charbon. L’image pigmentaire est obtenue à partir d’une épreuve réalisée sur un papier au bromure d’argent. Cette technique (1906) est due à Thomas Manly. Des papiers commerciaux au charbon ont été mis sur le marché dès 1866. Le principal fournisseur fut la compagnie Autotype de Londres. Celle ci en fabriquait plus de 50 modèles en 30 couleurs différentes, ainsi qu’un nombre important de papier transfert. La production industrielle de ces papiers s’est arrêtée vers 1990, avec l’arrêt de leur fabrication par la société Hanfstaengl de Munich. Le procédé au charbon est utilisable pour faire des images en couleurs, à condition d’utiliser des colorants transparents pour la confection du papier pigmenté. Après avoir énoncé en 1868 les principes techniques de la photographie des couleurs par synthèse soustractive, Louis Ducos du Hauron a produit de nombreuses images en couleurs par superposition de couches de gélatine colorée. GénéralitésLe tirage au charbon appartient à la famille des procédés pigmentaires. Il utilise la photosensibilité des sels de chrome. Il fournit des images d’une grande finesse de détail et quasiment inaltérables. Si la gélatine est susceptible d’être attaquée par des micro-organismes, le pigment choisi par le photographe doit être très stable à la lumière. 1. Description du procédéUne feuille de papier est enduite d’une couche de gélatine sensibilisée (au bichromate) et colorée par un pigment. Après exposition à la lumière U.V.sous un négatif, le papier pigmenté est mis en contact parfait avec le papier transfert, gélatine contre gélatine. Après environ 20 minutes de séchage, on procède au dépouillement de l’image dans de l’eau tiède. Les parties non insolées se dissolvent en entraînant le pigment, laissant apparaître le papier (parties claires), les parties insolées sont tannées par l’action du sel chromique et sont donc insolubles, elles emprisonnent le pigment constituant ainsi les parties sombres de l’image. L’image se forme en relief, plus la partie de l’image est sombre, plus la couche de gélatine est épaisse.

La lumière insolubilise la couche de gélatine sensibilisée et pigmentée. Cette action commence en surface et continue dans l'épaisseur de la couche, proportionnellement à la quantité de lumière reçue.

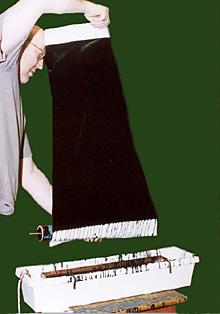

La gélatine sensibilisée et pigmentée est transférée après exposition sur le support final (papier transfert) pour être développée à l'eau chaude. Quand la gélatine commence à fuser sur les bords, le support du papier pigmenté peut être délicatement séparé de la couche.

Après développement, seule subsiste sur le papier la gélatine insoluble qui constitue l'image. 2. NégatifLe procédé au charbon présente une grande richesse de tons due à sa longue et rectiligne courbe caractéristique, c’est pourquoi il fonctionne bien avec des négatifs présentant un intervalle de densités important. Ces négatifs doivent avoir des ombres détaillées (exposition correcte) et des hautes lumières très denses (développement poussé). Pour faire un tirage argentique correct avec ce genre de négatif, il faudrait utiliser un papier de grade 0. Il est nécessaire de border le n����gatif avec du ruban adhésif inactinique (au moins 5mm de large) pour réserver une marge de gélatine soluble autour de l’image. 3. Papier pigmentéPour la fabrication du papier pigmenté, utiliser un papier à dessin (peu ou pas encollé afin qu'il puisse s'imbiber rapidement lors du dépouillement) du type "écolier" relativement léger (120g/m²) et poreux, mais résistant à l’état humide. Pour cette démonstration, le papier choisi est un Fabriano Accademia 120g/m². 4. PigmentsConviennent bien les

pigments opaques comme le noir de carbone, d’ivoire, de fer, de

vigne, les terres d’Ombre et de Sienne naturelles ou calcinées, le

brun Van Dick, le brun rouge, la sépia, l’ocre rouge, les rouges

vénitien, indien. Il faut par contre éviter: 5. Gélatinel existe plusieurs qualités de gélatine photographique : dure, demi-tendre, tendre, fonction de leur température de prise en gelée après leur mise en solution. Pour réaliser le papier pigmenté une gélatine demi-tendre est utilisée. 6. BichromatesOn peut utiliser soit le bichromate de potassium soit le bichromate d’ammonium. Le bichromate de potassium [Cr2O7K2] se présente en cristaux orangés, inaltérables à l’air, solubles dans l’eau (8%), insolubles dans l’alcool même dilué. Le bichromate d’ammonium [Cr2O7(NH4)2] forme des cristaux un peu plus rouges, inaltérables à l’air, très solubles dans l’eau (20%), et solubles dans l’eau alcoolisée. Il peut donc être utilisé pour préparer des sensibilisateurs à séchage rapide. Un papier sensibilisé au bichromate d’ammonium est réputé plus « rapide » que s’il avait été sensibilisé au bichromate de potasse. Les bichromates sont des produits susceptibles de provoquer des accidents cutanés : démangeaisons, formation de pustules aqueuses puis purulentes ; la peau se dessèche, se fendille, puis tombe par écailles. Ces manifestations peuvent produire des plaies douloureuses, aussi l’usage de gants est-il recommandé. En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l’eau. 7. Papier de transfert finalPour le report définitif de l’image, on peut utiliser un papier à dessin épais et sans grain tel que le papier Arches Platine ou le COT 320 de chez Bergger. Ces papiers sont encollés lors de leur fabrication, mais pour le procédé au charbon il faut faire un gélatinage supplémentaire. Il est également possible d’effectuer le transfert de la couche pigmentée sur une feuille papier photographique mat préalablement fixé et lavé. Préparation du papier pigmenté

1. Préparation de la gélatine (demi tendre Conquet2)Formule type :

A/ Verser la gélatine dans l’eau froide au fur et à

mesure en tournant.

B/ Porter au bain-marie à 50-60° maximum et remuer de temps en temps. Ajouter le sucre en poudre. C/ On a une solution visqueuse remplie de bulles. Laisser reposer ce mélange jusqu’à l’obtention d’un liquide clair sans bulles. L’élimination des bulles pouvant durer quelques heures, écumer avec une cuillère (maintenir la température à 40-50oC). 2. Préparation des pigmentsFormule donnant un noir chaud: Pour un litre de gélatine fondue, il faut environ 80 g de pigments secs, soit :

A/ Réduire les pigments en particules aussi fines que possible, à sec, avec un simple moulin à café électrique. Placer ensuite les pigments dans un bol et ajouter petit à petit les liquides suivants :

NB : Incorporer aux pigments la totalité du savon et du sucre. Ajouter 20 ml d’alcool, voire un peu plus, si l’ensemble reste trop compact. Cette pâte reste granuleuse, il faut donc effectuer une opération de broyage avant d’ajouter la totalité de l’alcool, le mouillant et la glycérine. B/ Broyage des pigments (de la pâte dont la consistance est comparable à de la gouache). Le broyage se fait à l’aide d’une molette de broyage, d’une plaque de verre et d’un couteau de peintre. Le mélange doit devenir bien lisse (ajouter alors le reste de l’alcool, le mouillant et la glycérine).

3. Mélange de la gélatineLa gélatine est toujours en attente dans un bain marie à 40-50o.

Chauffer au même bain-marie le pigment pour le porter à la même température que la gélatine. Après équilibre des températures, verser petit à petit la gélatine sur le pigment en remuant, comme pour une sauce sans grumeaux.

Filtrer ensuite avec un tamis calibré à 125 microns.

Cette préparation permet de fabriquer 2,5 à 4 m² de papier pigmenté. Elle peut aussi être mise en réserve avec quelques cristaux de thymol, ou d’acide phénique, ou 5 à 10 gouttes de formol, et conservée au froid pour éviter la fermentation. 4. Enduction du papier

Préparation du papier transfertC’est le papier sur lequel sera réalisée l’image

définitive (200 à 250 g) : Si on utilise un papier photographique, il suffit de le fixer à fond pour éliminer le sel argentique et de le laver ensuite pour enlever toute trace de fixateur. Les papiers dessin

doivent eux subir un encollage supplémentaire.

Enduire une face du

papier à 38-40°C pendant 2 à 3 minutes (en cuvette) par flottaison. Tirage d'épreuves au charbon1. SensibilisationLe papier pigmenté est sensibilisé par trempage pendant 3 mn dans une solution à 3% de bichromate de potassium (30 g/l). En fait, le dosage peut être compris entre 1 et 6%, en fonction du contraste du négatif. Pour les négatifs manquant de vigueur on diminue la concentration, on l'augmente si les négatifs sont très contrastés. Cette concentration joue également sur le temps d'exposition: plus on met de bichromate, plus la rapidité du papier augmente. Pour éviter la fusion de la gélatine dans le bain de bichromate, cette sensibilisation se fait à une température inférieure à 10° C. L'addition d'acides organiques à une solution pure de bichromate permet une meilleure conservation du papier sensibilisé, il faut alors neutraliser la solution sensibilisatrice avec de l'ammoniaque. Le bain4 suivant est très utilisé :

Le papier retiré du bain sensibilisateur est appliqué sur une vitre, gélatine contre verre, recouvert par un buvard, et essoré à l'aide d'un rouleau. Puis il est séché à l'obscurité totale. Après 2 heures de séchage naturel, il est possible de l'utiliser. S'il est bien sec, il s'enroule sur lui même, autrement il faut parfaire le séchage au sèche cheveux jusqu'à ce que le papier devienne "craquant". Le papier sensibilisé ne se conserve pas (2 à 3 jours seulement), la gélatine s'insolubilisant d'elle même peu à peu dans l'obscurité. 2. ExpositionBorder le négatif avec du ruban6 adhésif ne laissant pas passer la lumière U.V., ceci afin de réserver une zone de gélatine soluble tout autour de l'image. Couper le papier pigmenté (sensibilisé et sec) à la dimension du négatif et relier négatif et papier par un scotch formant charnière. Exposer à l'aide d'un ch����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ssis presse pendant le temps nécessaire. Le papier charbon est d'une sensibilité voisine de celle des papiers au citrate d'argent. 3. Transfert et dépouillementPour assouplir le papier transfert, il faut le tremper dans une cuvette d’eau à 25°C pendant au moins 3 mn si l’on a utilisé du papier à dessin ou 10 mn si l’on utilise du papier photo. Ensuite, la feuille est transférée dans de l'eau froide d'une température de 12 à 15°C maximum. En été, il faut prévoir de la glace ou mettre de l'eau au frigo, le non respect de ces températures expose au risque de fusion de la gélatine pigmentée. Tremper le papier pigmenté (et exposé) dans de l’eau dont la température est comprise entre 12 et 15°C pendant 1 mn maximum, juste le temps pour lui de reprendre sa planéité. Le porter dans la cuvette où se trouve le papier transfert, et réaliser, sous l'eau, l'assemblage du papier pigmenté sur le papier transfert, gélatine contre gélatine. Retirer de l'eau les feuilles assemblées, poser les sur une vitre épaisse papier transfert au dessous, passer l'ensemble au rouleau7 (appuyer fort) pour chasser les bulles et établir un parfait contact des 2 feuilles. Sécher8 en suspension 20 mn à 30mn environ. Après ce laps de temps, les 2 feuilles, collées ensemble, sont plongées dans de l'eau à 25°C papier transfert au dessous. Cette eau sera portée lentement à 30°C par ajout d'eau chaude ou par chauffage de la cuvette. Nous augmenterons progressivement la température de l’eau à 35°C, voire plus, si nécessaire, jusqu’à la fusion du pigment sur le pourtour de l’image. Patience...

Quand le pigment fuse des bords de l’image, l’image est transférée, on peut alors enlever très délicatement le support papier pigmenté, et on laisse le papier transfert dans l’eau jusqu’à disparition totale des pigments en excès soit en agitant doucement la cuvette, soit en sortant délicatement la feuille de l'eau.

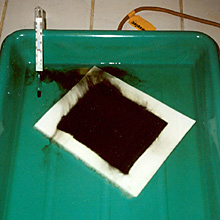

Parfaire le dépouillement en retournant l'épreuve au charbon, image vers le fond de la cuvette, dans une eau propre à 25 30°C.

Si l'épreuve a été exactement exposée, l'image doit se dépouiller rapidement en une dizaine de minutes. Les images surexposées (trop sombres) sont récupérables en prolongeant le dépouillement dans une eau (à 35-40°C) additionnée de quelques gouttes d'ammoniaque. Si l'exposition a été trop courte, il n'y a pas de remède, l'image reste embryonnaire. Le dépouillement est terminé quand il n'y a plus de coulée colorée lorsqu'on tient l'épreuve verticalement. On effectue un dernier lavage dans de l’eau froide, on nettoie les marges avec un coton d’ouate. L’épreuve est très fragile quand la gélatine est imbibée d’eau, donc il faut la manipuler avec prudence. Egouttage 5 mn, puis séchage à plat. Quand l'image est sèche, on fait disparaître sa coloration jaune dans un bain d’alun de potassium à 5% qui durcira aussi la gélatine, durée du bain de 15 à 30 mn. Six lavages de 5 mn dans de l'eau froide suivront ce bain. 4. ConclusionsLe chemin qui mène à une image au charbon techniquement correcte est parsemé d'écueils. Il faut surtout ne pas perdre courage, mais tenter d'analyser les causes de l'échec et y porter remède. Si votre image est trop sombre, elle est surexposée. Si elle est trop claire, elle est sous exposée. Si elle est grise, le négatif manque de contraste, vous pouvez peut-être le renforcer au sélénium par exemple, mais vous pouvez aussi modifier à la baisse la quantité de bichromate. Au contraire, si elle est heurtée, pensez à modifier à la hausse la quantité de bichromate, ou bien affaiblissez votre négatif. Les problèmes liés au transfert ont souvent pour origine la température des bains, la durée d'immersion dans ces bains, et le temps de contact9 du papier pigmenté avec le papier transfert. Penser à les contrôler à chaque tirage. J'espère que ces notes vous auront aidé dans la réalisation de vos images au charbon. Bibliographie• P-L Martin : Notes

du stage Objectif Image • Monckhoven, Liébert,

Colson, Tranchant, Schneeberger : • William Crawford : The keepers of light, éd. Morgan & Morgan • A.H.Cuisinier :

Leçons de photographie (cours complémentaire) • L.P.Clerc : La technique photographique, éd. Paul Montel • Bertrand Lavédrine :

La conservation des photographies, • Yvan Christ et Marcel

Bovis : 150 Ans de photographie française

Notes1Au début, le problème résidait dans l'élimination des sels d'argent non réduits en argent métallique. Ceux ci, bien que ne participant pas à la formation de l'image, étaient toujours photosensibles. La réponse à ce problème fut rapidement trouvée : le fixage des images dans un bain de thiosulfate de sodium (hyposulfite), puis un lavage abondant à l’eau pour éliminer toute trace de ce produit.

2 Du

nom du fournisseur : FRPC Conquet 77990 Le Mesnil Amelot 4 Quand on est pressé, on utilise un bain sensibilisateur contenant de l'alcool. Pour cela, on prépare une solution aqueuse de bichromate d'ammonium à 6% (60 g par litre), à laquelle on ajoutera au moment de l'emploi une quantité égale d'alcool isopropylique. Le temps de séchage est alors réduit à 30 minutes. Ne préparer que la quantité de mélange nécessaire car il ne se conserve pas, sensibiliser avec un pinceau plat et large. 5 Portant le nom de son inventeur, cette unité n'est plus légalement autorisée, mais est encore souvent utilisée ; elle établit une relation avec la densité du liquide. Le degré Baumé d'une solution est évalué à l'aide d'un aéromètre, cette mesure est dépendante de la température. 6 Largeur égale à 5 mm au moins. 7 Interposer un morceau de toile caoutchoutée entre le rouleau et les feuilles. 8 Le séchage entre buvards et sous pression est également une pratique courante. 9 Ce temps dépend aussi des conditions de température et d'humidité régnant dans le labo.

Autres techniques alternatives :

dernière modification de cet article : 2006

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||